Le Maroc contre le protectorat

Le Maroc contre le protectorat – Recueil d’articles écrits en 1933 par la leader du Maroc Mohamed Hassan Ouazzani. Edité par le P.D.I., Maroc, 2ème édition – 1946.

Le Maroc contre le protectorat – Recueil d’articles écrits en 1933 par la leader du Maroc Mohamed Hassan Ouazzani. Edité par le P.D.I., Maroc, 2ème édition – 1946.

في إطار اللقاءات العلمية الشهرية التي برمجها مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية ، برسم سنة 2016 – 2015

:نظم المركز جلسة علمية، يلقي خلالها الدكتور محمد البكري محاضرة تحت عنوان

تطور الخطاب السياسي للحركة الوطنية في عهد الحماية

بتاريخ 17 دجنبر2015 في الساعة 16:00 ،بمقره الكائن بـ 53 زنقة علال بن عبد الله ، الدار البيضاء

ترأس هذه الجلسة محمد معروف الدفالي -استاذ و باحث و دكتور في التاريخ المعاصر بكلية الآداب ـ عين الشق

محمد البُكري :

استاذ و باحث و دكتور في اللغة العربية و آدابها بكلية الآداب ـ عين الشق

(منشورات (نبذة فقط

ـ مبادئ علم الأدلة: رولان بارث، ترجمة وتقديم وهوامش محمد البكري، منشورات عيون المقالات، 1986، الدار البيضاء. أعيد طبعه في العراق وسوريا ؛

ـ الماركسية وفلسفة اللغة لڤوليشينوڤ، ميخائيل باختين، ترجمة وتقديم محمد البكري ويمنى العيد، دار نشر توبقال، الدار البيضاء، 1986

ـ حركة الرأسمالية، لفرنان بروديل، ترجمة، محمد البكري ومحمد بولعيش، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء. 1988

ـ العلبة النيرة ( Lا چهامبري چلايري) لرولان بارث، ترجمة إدريس القري، مراجعة (وإشراف ونشر) محمد البكري، منشورات مجلة فضاأت مستقبلية، الدار البيضاء، 1998،

ـ تدريس النص المسرحي من تنسيق محمد الداهي، مساهمات وترجمات لمجموعة من الأساتذة، مساهمة ونشر، مجلة فضاأت مستقبلية، الدار البيضاء، 1999

ـ مساهمات في مجلة فضاأت مستقبلية

ـ فصول من كتاب المغرب في مواجهة الامبرياليات، لشارل أندري جوليان ترجمة: محمد البكري، نشرت خلال دجنبر 1998 ويناير 1999 في جريدة الاتحاد الاشتراكي، ترجمة أربعين حلقة يومية؛

ـ عبد الكريم الخطابي ملحمة الذهب والدم، زكريا داود، ترجمة محمد البكري، صحيفة الاتحاد الاشتراكي، صيف: 2000. نيف وأربعين فصلا من الكتاب

ـ قيد الطبع: ص\ز ( ص/ظ) لرولان بارث، مع ترجمة قصة صرازين لهونوري دو بلزاك.

رئيس الجلسة :

نائب رئيس مركز محمد حسن الوزاني للدموقراطية و التنمية البشرية.

مؤرخ مهتم بتاريخ المغرب المعاصر والراهن . أستاذ جامعي بكلية الآداب عين الشق ، جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء.

Dans le cadre de son 2ème cycle de conférences mensuelles,

le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé au mois de décembre, non pas une mais deux conférences au titre de l’année 2015/2016.

La 1ère, dont il est question ici, a eu lieu le jeudi 10 décembre 2015 à 17h, la seconde le jeudi 17 décembre à 16h.

Cette 1ère conférence a porté sur le thème :

« Les vicissitudes du pluralisme politique au Maroc depuis les années 30 »

Elle a été animée par Pr. René Gallissot et présidée et modérée par Pr. Mostafa Bouaziz.

Président de séance :

Mostafa Bouaziz est historien, titulaire d’un Doctorat d’Etat à l’Université Paris I Panthéon –Sorbonne et d’un diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Il est actuellement Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’université Hassan II de Casablanca. Il est également Conseiller scientifique de la revue Zamane et membre fondateur de l’Association Marocaine de la recherche historique.

Mostafa Bouaziz a contribué à la rédaction de plusieurs articles dans la presse marocaine et est aussi l’auteur de plusieurs livres et ouvrages dont : Aux origines de la Koutla démocratique (éditions de la Faculté des lettres Aïn Chok, 1997).

Conférencier :

René Gallissot est historien, spécialiste des sciences sociales, grand Maghrébologue, historien des mouvements sociaux. Il est ancien Directeur de l’Institut Maghreb-Europe à Paris, ancien Directeur de la Revue “L’Homme et la Société” et Directeur de la section « Maghreb » du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (dirigé par Jean Maitron). René Gallissot est professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris VIII.

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages sur le Maghreb, il a notamment dirigé l’ouvrage “Mouvement ouvrier, communisme et nationalismes dans le monde arabe” (Éditions de l’Atelier, 1978).

Dans le cadre de son 2ème cycle de conférences mensuelles,

le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé sa 2ème conférence au titre de l’année 2015/2016, le jeudi 26 novembre 2015 à 17h.

Cette conférence a porté sur le thème :

« La vision stratégique de la réforme du système éducatif marocain »

Elle a été animée par Pr. Hassan Esmili et présidée et modérée par Pr. Hassan Ouazzani-Chahdi.

Président de séance :

Hassan Ouzzani-Chahdi est Vice-Président du CMHO. Il est actuellement professeur honoraire de Droit Public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Université Hassan II Aïn Chok de Casablanca… lire la suite.

Conférencier :

Hassan Esmili est docteur ès sciences du langage de l’université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il est le doyen fondateur de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université Hassan II à Ben Msik, qu’il a dirigée pendant quatorze ans… lire la suite.

Résumé de la vision stratégique de la réforme du système éducatif marocain

Document édité par le Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

La version complète est disponible sur le site du CSEFRS.

A l’occasion du lancement de son 2ème cycle de conférences mensuelles,

le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé sa 1ère conférence au titre de l’année 2015/2016, le vendredi 30 octobre à 16h.

Cette conférence a porté sur le thème :

« L’analphabétisme au Maroc, quelles solutions : L’exemple du Programme ABAJID »

Elle a été animée par M. Mouawya Moukite et de M. Abdelmoumen Moukite et présidée et modérée par Pr. Hassan Ouazzani-Chahdi.

Nous avons pu y recueillir les témoignages de trois apprenantes ayant bénéficié du programme ABAJID ainsi que de leur formateur, M. Hamid Ziati.

ABAJID se base, entre autre, sur le développement des données numériques. Le Maroc qui compte un téléphone portable par habitant et près de deux millions d’internautes est à même de bénéficier de ce programme d’alphabétisation à grande échelle.Ce concept généralisé permettrait d’éradiquer le fléau de l’analphabétisme qui entrave sérieusement tout développement social, économique, culturel et industriel. Dans notre société actuelle du 21ème siècle, le vrai analphabète n’est pas uniquement celui qui ne sait ni lire ni écrire mais également celui qui ne maîtrise pas l’outil informatique !

Aussi, l’Association AMAL a introduit dans son programme de lutte contre l’analphabétisme les nouvelles technologies. Les résultats auprès d’un premier groupe d’étudiants ont été encourageants. En mai 2006 a été lancée une première classe d’alphabétisation avec l’enseignement et l’assistance de l’informatique. Les résultats ont été à la hauteur des aspirations puisque après 120 heures de cours, les apprenants sont à même de lire, écrire, effectuer des opérations de calcul et saisir au clavier, en arabe, leurs leçons. Cette première promotion a été suivie d’autres et les résultats sont de plus en plus positifs. Les bénéficiaires de ces formations sont là pour témoigner et servir de modèle à leurs concitoyens(es) demeurés analphabètes.

Président de séance :

Hassan Ouzzani-Chahdi est Vice-Président du CMHO. Il est actuellement professeur honoraire de Droit Public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Université Hassan II Aïn Chok de Casablanca… lire la suite.

1er Conférencier :

Mouawya Moukite est Ingénieur de formation, diplômé de l’Ecole National Supérieure des Télécommunications de Paris. Il est le concepteur du logiciel « ABAJID » et Président fondateur d’AMAL (Association Maghrébine d’Alphabétisation). Il est à la fois praticien et enseignant. A ce titre, il intervient dans de nombreuses écoles et Universités et participe à diverses conférences dans le monde et mène de nombreuses actions dans le domaine de la Qualité et de l’Environnement.

2ème Conférencier :

Abdelmoumen Moukite est Président délégué de l’Association AMAL et coach du Programme ABAJID pour la lutte contre l’analphabétisme par les NTIC, en étroite collaboration du »Rotary-Club Casablanca –Anfa ».

Abdelmoumen Moukite est anciennement Commandant à l’aéroport Marrakech-Menara de 1964 à 1988.

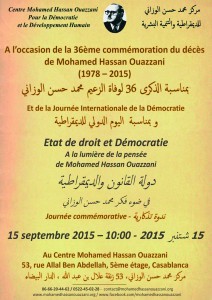

A l’occasion de la 36ème commémoration du décès de Mohamed Hassan Ouazzani (1978 – 2015) qui coïncide avec la journée internationale de la Démocratie, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani a organisé le 15 septembre 2015, à partir de 10h, une journée commémorative sous le thème « Etat de droit et Démocratie à la lumière de la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani ».

A l’occasion de la 36ème commémoration du décès de Mohamed Hassan Ouazzani (1978 – 2015) qui coïncide avec la journée internationale de la Démocratie, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani a organisé le 15 septembre 2015, à partir de 10h, une journée commémorative sous le thème « Etat de droit et Démocratie à la lumière de la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani ».

Afin de rendre hommage à cet éminent patriote et pour animer cette journée, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir parmi nous des professeurs universitaires, politologues, historiens et journalistes dont le respect et l’intérêt pour la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani ne sont plus à prouver, ce qui constitue pour nous le pivot de cette journée.

« Dans le domaine des rapports entre l’individu et l’Etat, l’éthique qui limite le pouvoir de celui-ci doit établir le principe inviolable du respect de la dignité de la personne humaine considérée comme source de liberté et d’esprit créateur. D’où l’obligation de concilier l’autorité et la liberté, d’assurer l’équilibre entre la liberté possible des citoyens et l’autorité nécessaire de l’Etat. La première est assurée par les garanties constitutionnelles résultant de la définition des droits individuels, de l’existence du principe de la légalité dans l’administration et de l’indépendance des tribunaux. La deuxième repose sur un pouvoir qualifié, intègre et efficace. »[1]

Dans quelques-unes des conférences-débats organisées par la Centre depuis le début de l’année 2015, on a relevé la distinction à faire entre l’Etat de Droit et Démocratie.

Si l’établissement de l’Etat de Droit a signifié un progrès significatif de l’organisation de la société, il peut être régi par une formule d’organisation autre que la Démocratie. En revanche, la Démocratie s’inscrit dans l’Etat de Droit. La démocratie peut prendre des formes diverses dans le temps et dans l’espace. Son établissement résulte d’une lutte souvent longue et exige de ses promoteurs persévérance et courage.

« La lutte pour l’établissement de ces principes démocratiques est une lutte amère. Pour les réaliser, nous devons d’abord les faire pénétrer dans l’esprit d’un peuple qui a vécu dans l’esclavage pendant des siècles, puis mener une autre lutte plus dure encore contre les forces réactionnaires et tyranniques qui ne peuvent concevoir leur existence qu’en écrasant le peuple sous le faix de l’ignorance et de la misère. »[2]

Les écrits de Mohamed Hassan Ouazzani sur la nécessité d’un Etat constitutionnel et de la Démocratie, si l’on veut tenter de« réaliser le bonheur des peuples », sont nombreux et riches d’enseignements, sur les modalités de doter le Maroc d’un Etat de Droit et d’institutions démocratiques.

Le Centre Mohamed Hassan Ouazzani propose de nourrir nos réflexions à partir de quelques textes-clés de l’œuvre de Mohamed Hassan Ouazzani, de confronter ses propositions sur l’instauration de la Démocratie au Maroc, depuis son combat dans les années trente, durant la relance de sa lutte après sa libération dès 1946, puis dans le contexte de l’indépendance, et enfin ses arguments en faveur d’une Constitution démocratique.

[1] Extrait d’une note manuscrite de Mohamed Hassan Ouazzani définissant l’idéologie de son Parti – PDI, publié dans : « Entretiens avec mon père », Izarab Mohamed Hassan Ouazzani, Fès, Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, 1989, pp. 40-41.

[2] Extrait traduit d’un article de Mohamed Hassan Ouazzani « Choura et indépendance, ensemble.

(الشورى و الاستقلال معا) paru en 1952 dans Raï Al-Amm (الرأي العام), publié dans « Entretiens avec mon père », Izarab Mohamed Hassan Ouazzani, Fès, Fondation Mohamed Hassan Ouazzani, 1989, p.33.

Programme :

10h00 : Accueil des participants

Allocution de Bienvenue : Houria Ouazzani Touhami, Présidente du Centre Mohamed Hassan Ouazzani

10h30 – 12h30 : 1ère Séance

Président de séance : Abdellah Chérif Ouazzani,

Professeur en études islamiques – Université Mohamed V – Rabat

Mohamed Mouaqit : Professeur de Sciences Politiques – Université Hassan II – Casablanca

La question de la femme à la lumière des écrits de Mohamed Hassan Ouazzani

Driss El Ganbouri : Journaliste et chercheur – Rabat (Absent)

L’Islam et l’Etat dans la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani*

12h00 : Discussion / débat

12h30 : Pause-déjeuner

14h00 – 16h00 : 2ème Séance

Président de séance : Antoine Fleury, Professeur d’Histoire des Relation Internationales – Université de Génève

Abdelouhab Maalmi : Professeur de Relations Internationales – Université Hassan II – Casablanca

Démocratie et choura dans la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani

M’Barek Zaki : Professeur – Université Mohamed V Souissi – Rabat

L’actualité de la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani

15h30 : Discussion/Débat

16h00 : Pause-café

16h30 – 18h30 : 3ème Séance

Président de séance : Mostafa Bouaziz, Professeur d’Histoire moderne – Faculté de Lettres – Ain Chock

Seddik Maaninou : Journaliste et écrivain – Rabat

Mohamed Hassan Ouazzani : La mémoire*

Mohamed Maarouf Dafali, Professeur d’Histoire moderne – Faculté de Lettres – Ain Chock

Le concept de liberté selon Mohamed Hassan Ouazzani*

18h00 : Discussion/Débat

18h30 :Présentation du livre « Etat et société au Maroc : Les défis du monde moderne », Actes du Colloque International en hommage à Mohamed Hassan Ouazzani, organisé par la Fondation Mohamed Hassan Ouazzani à Fès les 25-26-27 novembre 2010.

19h00 :Collation et exposition des œuvres

de Mohamed Hassan Ouazzani

: رئيس الجلسة

دكتور في الدراسات الإسلامية – جامعة محمد الخامس بالرباط

أستاذ زائر بشعبة الدراسات الإسلامية/ بكلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة الشيخ شعيب الدكالي بالجديدة…قراءة المزيد

Docteur d’Etat en Sciences Politiques de l’Université Paris II. France. Il est actuellement professeur de sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II Aïn Chok de Casablanca… lire la suite.

إدريس الكنبوري

مفكر وباحث مغربي في الجماعات الإسلامية والمسألة الدينية والفكر الإسلامي

صدرت له أربعة كتب هي”العراق أولا: الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية في العالم العربي”، و”سلفي فرنسي في المغرب: رحلة الأمير التائه من بيشاور إلى طنجة”، و”الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة”، و”شيوعيون في ثوب إسلامي: محطات في الإسلام السياسي والسلفية

“و رواية “زمن الخوف

Président de séance : Antoine Fleury

Professeur émérite de l’Université de Genève où il a enseigné l’histoire des relations internationales et de l’intégration européenne. Ses recherches et ses publications portent sur l’histoire des relations internationales au XXe siècle, notamment sous l’angle de la coopération que ce soit dans l’entre-deux-guerres ou après la deuxième guerre mondiale… lire la suite.

Docteur d’Etat en sciences politiques de l’Université Bordeaux I, France. Ambassadeur du Maroc au Vatican de 1997 à 2001, professeur depuis 1976 à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l’Université Hassan II, Casablanca. Spécialiste des relations internationales, il enseigne la Théorie des relations internationales, la Géopolitique et l’Analyse de la politique étrangère… lire la suite.

Président de séance : Mostafa Bouaziz

Historien, titulaire d’un Doctorat d’Etat à l’Université Paris I Panthéon –Sorbonne et d’un diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) de Paris. Il est actuellement Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’université Hassan II de Casablanca. Il est également Conseiller scientifique de la revue Zamane et membre fondateur de l’Association Marocaine de la recherche historique.

Mostafa Bouaziz a contribué à la rédaction de plusieurs articles dans la presse marocaine et est aussi l’auteur de plusieurs livres et ouvrages dont : Aux origines de la Koutla démocratique (éditions de la Faculté des lettres Aïn Chok, 1997).

نائب رئيس مركز محمد حسن الوزاني للدموقراطية و التنمية البشرية.

مؤرخ مهتم بتاريخ المغرب المعاصر والراهن . أستاذ جامعي بكلية الآداب عين الشق ، جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء.

Cette conférence a porté sur le thème de « La Cour Constitutionnelle Internationale» et a été animée par Pr. Henri Pallard et présidée et modérée par Pr. Hassan Ouazzani-Chahdi.

Certains milieux juridiques nourrissent l’idée d’une Cour Constitutionnelle Internationale comme moyen d’appui au développement démocratique et de protection pour les institutions démocratiques. Cette proposition suscite plusieurs questions :

Président de séance :

Hassan Ouzzani-Chahdi est Vice-Président du CMHO. Il est actuellement professeur honoraire de Droit Public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Université Hassan II Aïn Chok de Casablanca… lire la suite.

Conférencier :

Henri Pallard est professeur et chercheur à l’Université Laurentienne (Sudbury, Canada) depuis 1986. En 2014, Il a également été nommé professeur associé à l’Université de Sherbrooke. Après avoir obtenu son doctorat en Philosophie du Droit de l’Université de Nice (1981, France), il a obtenu son LL.B. (common law) de l’Université McGill (1984, Québec)…. lire la suite.

في إطار اللقاءات العلمية الشهرية التي برمجها مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية

نظم المركز جلسة علمية حول كتاب محمد حسن الوزاني: الاسلام و المجتمع و المدنيّة

بتاريخ 25 ماي 2015 في الساعة 16:00 بمقره الكائن بـ 53 زنقة علال بن عبد الله ، الدار البيضاء

ترأس هذه الجلسة

محمد معروف الدفالي: استاذ و باحث و دكتور في التاريخ المعاصر بكلية الآداب ـ عين الشق

وشارك فيها الأساتذة

حسن أوريد : مؤرخ المملكة السابق و استاذ و مفكر و دكتور في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس

“مدخل عام لفكر محمد حسن الوزاني”

عبد الله الشريف الوزاني: استاذ و باحث و دكتور في الدراسات الاسلامية بجامعة محمد الخامس

“الاسلام و المجتمع و المدنيّة”

ترأس هذه الجلسة

محمد معروف الدفالي: استاذ و باحث و دكتور في التاريخ المعاصر بكلية الآداب ـ عين الشق

وشارك فيها الأساتذة

حسن أوريد : مؤرخ المملكة السابق و استاذ و مفكر و دكتور في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس

مدخل عام لفكر محمد حسن الوزاني

عبد الله الشريف الوزاني: استاذ و باحث و دكتور في الدراسات الاسلامية بجامعة محمد الخامس

الاسلام و المجتمع و المدنيّة

استاذ و باحث و دكتور في الدراسات الاسلامية

بجامعة محمد الخامس … قراءة المزيد

نائب رئيس مركز محمد حسن الوزاني للدموقراطية و التنمية البشرية.

مؤرخ مهتم بتاريخ المغرب المعاصر والراهن . أستاذ جامعي بكلية الآداب عين الشق ، جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء…قراءة المزيد.

Dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles pour l’année 2015,

le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé sa 4ème conférence le jeudi 30 avril 2015 à 16h00.

Cette conférence a porté sur le thème “Le mouvement migratoire marocain : influence sur l’économie et la sécurité du Maroc” et a été présidée par Professeur Hassan Ouazzani-Chahdi et animée par Monsieur Mustapha Ouazzani-Chahdi, ancien réfugié politique, spécialiste de l’immigration arabo-musulmane vers l’Europe.

Le mouvement migratoire marocain est, sur le plan économique, une hémorragie plus qu’il n’est une soupape. Sur le plan sécuritaire, il est une arme à double tranchant, surtout dans la conjoncture mondiale actuelle où sévit le « terrorisme international ».

Cette Conférence a tenté de mettre en exergue cette dualité et d’en analyser les conséquences tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc.

Président de séance :

Hassan Ouzzani-Chahdi est Vice-Président du CMHO. Il est actuellement professeur honoraire de Droit Public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Université Hassan II Aïn Chok de Casablanca… lire la suite.

Conférencier :

D’abord cadre à la Direction de la Sûreté Nationale chargé des communications sans-fil, puis professeur d’arabe au lycée de la mission française, Mustapha Ouazzani a été arrêté en octobre 1963 et détenu secrètement dans la tristement célèbre villa Mokri.

Dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles pour l’année 2015,

le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé sa 3ème conférence le 27 mars 2015 à 16h00.

Cette conférence a porté sur le thème :

“La démocratie – un enjeu majeur de la politique mondiale”

Elle a été présidée par Professeur Mohamed Bennani et animée par le Professeur Antoine Fleury, Professeur émérite d’histoire des relations internationales et de l’intégration européenne à l’Université de Genève .

Dans un contexte de mise en cause de la démocratie et des droits fondamentaux de l’homme, il est bon de s’interroger sur l’avènement de la démocratie et de ses manifestations dans une perspective historique.

Comment concevoir une Société mondiale fondée sur des principes et des pratiques démocratiques tant que les sociétés nationales ne sont pas acquises aux idées et aux pratiques de la démocratie ? Autrement dit, une certaine homogénéité des régimes politiques et sociaux, notamment sous l’angle du partage de valeurs communes, est une condition essentielle à l’établissement d’un ordre démocratique à l’échelle de la planète.

Pr. Fleury a examiné comment depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, rares sont les Etats qui ne se réclament pas de l’idéal démocratique et qui n’en utilisent pas le langage ou les instruments !

Il est reconnu que la démocratie a une nature propre à valeur universelle, mais elle ne peut exister que réfractée dans des situations très diverses, au point que l’on parle de démocraties plurielles. Il n’y a aucune légitimité à affirmer que la démocratie doive correspondre à un seul modèle.

Dans les « vécus démocratiques », les régimes politiques empruntent fréquemment des formes et des instruments de la démocratie à plusieurs modèles. Dès lors, pour la clarté du propos, il est utile de dresser un inventaire des modèles de régimes démocratiques tant dans le temps que dans l’espace.

Pr. Fleury a aussi évoqué la question de savoir dans quelle mesure l’impérialisme colonial a été un vecteur ou un frein à l’avènement de la démocratie dans le monde.

L’histoire montre surtout que l’établissement de la démocratie dans un pays et a fortiori dans le monde doit résulter d’un processus propre à chaque société humaine organisée. Autrement dit, une société démocratique ne peut acquérir des bases solides qu’à la suite d’un long cheminement intérieur et non par l’introduction par la force. Les interférences de puissances étrangères peuvent freiner, voire mettre en cause l’évolution vers l’établissement de régimes démocratiques.

Les interventions pour la promotion de la démocratie qui se sont multipliées à la fin du 20e siècle et depuis le début de ce 21esiècle montrent toute la complexité des actions de domination ou de régulation au titre de la bonne gouvernance ; elles révèlent aussi les enjeux contradictoires qui interagissent dans la conduite des relations internationales. Il n’en demeure pas moins qu’aucune démocratie ne pourra durablement s’établir contre la volonté des peuples concernés.

Pour un développement de la problématique voire :

Antoine FLEURY « L’instauration de la démocratie dans le monde : un enjeu majeur de la politique internationale », Mémoires et émotions. Au cœur de l’histoire des relations internationales (Antoine Marès et Marie-Pierre Rey (éds), Publications de la Sorbonne, 2014, p. 261-271 ;

Antoine FLEURY « Droits de l’homme et enjeux humanitaires », Pour l’histoire des relations internationales (sous la direction de Robert Frank), PUF, 2012, Chap. 20, p. 453-474.

Président de séance :

Mohamed Bennani a été récemment désigné membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme (CDH) des Nations unies pour un mandat de trois ans.

Professeur à la faculté de droit de Casablanca depuis 1975, il y dirige en outre le Centre d’études doctorales… lire la suite.

Conférencier :

Antoine Fleury est professeur émérite de l’Université de Genève où il a enseigné l’histoire des relations internationales et de l’intégration européenne. Ses recherches et ses publications portent sur l’histoire des relations internationales au XXe siècle, notamment sous l’angle de la coopération que ce soit dans l’entre-deux-guerres – Société des Nations, Plan Briand d’Union européenne – ou après la deuxième guerre mondiale… lire la suite.

Extrait de Mémoires et émotions. Au cœur de l’histoire des relations internationales – Antoine Marès et Marie-Pierre Rey (éds), Pub. de la Sorbonne, 2014 :

Antoine FLEURY « L’instauration de la démocratie dans le monde : un enjeu majeur de la politique internationale », p. 261-271.

Extrait de Pour l’histoire des relations internationales – Robert Frank (sous la dir. de), PUF, 2012 :

Antoine FLEURY « Droits de l’homme et enjeux humanitaires », p. 453-474.

Droits de l’Hommes et enjeux humanitaires_Pour l’histoire des relations internationales

53, rue Allal Ben Abdellah, Casablanca - Tél : 06 66 20 44 62 / 0522 45 02 28 - centremho@gmail.com ![]()

![]() - © Copyright 2015. All Rights Reserved.

- © Copyright 2015. All Rights Reserved.