Les échéances électorales au Maroc

سيداتي، سادتي

:في إطار اللقاءات العلمية الشهرية ، التي برمجها مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية برسم سنة 2018 ، نظم المركز

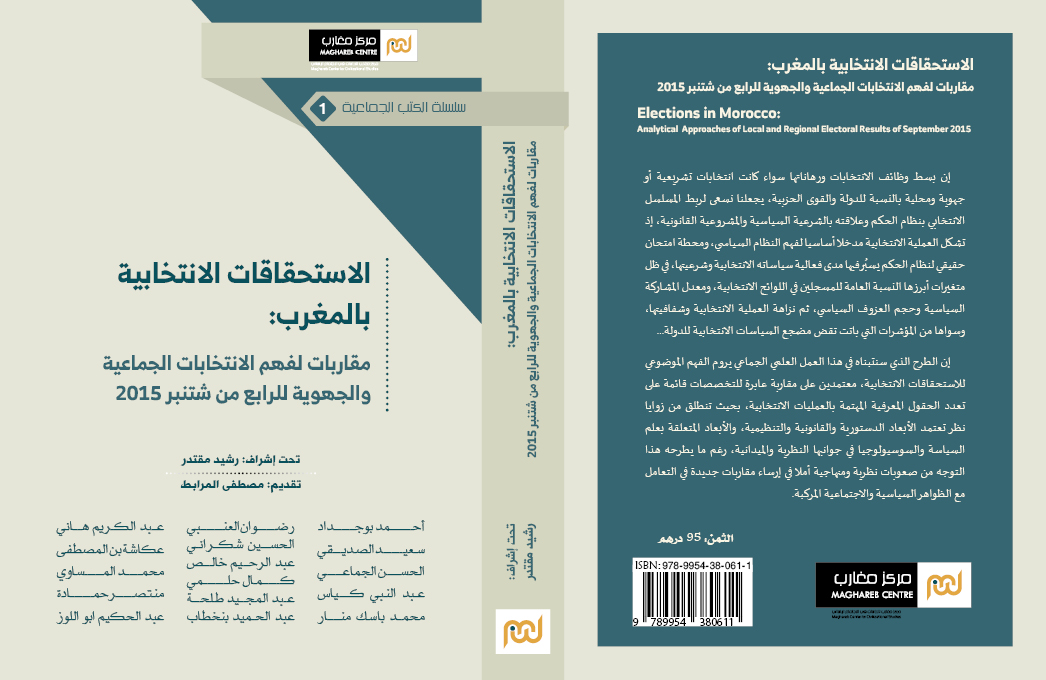

قراءة في كتاب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015

.ترأس الجلسة الثقافية الأستاذ حسن الوزاني الشهدي، أستاذ و دكتور في القانون العام بكلية الحقوق ـ عين الشق

:وشارك فيها الأساتذة

.رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء –

. عبد الحميد بنخطاب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط –

.أحمد بوجداد، أستاذ للقانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس “أكدال”، الرباط –

.الحسن الجماعي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، متخصص في الأنظمة الانتخابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة-

.نظم هذا اللقاء بتاريخ الخميس 22 مارس 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر المركز الكائن ب 53 زنقة علال بن عبد الله ، الدار البيضاء

.ويشكركم المركزعلى حضوركم و على المشاركة في هذه الجلسة الثقافية

.شكرا على تعزيزكم لمبادرتنا، تقبلوا فائق المودة والتقدير

مع أطيب التحيات

************ *********** ************

Mesdames, Messieurs

Pour sa 4ème conférence au titre de l’année 2018, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a eu le plaisir d’accueillir pour une table ronde Messieurs les Professeurs Abdelhamid Benkhatab, Ahmed Boujdad, Elhassan Ejamaii et Rachid Mouqtadir, le jeudi 22 Mars 2018 à 16h. Ils ont commenté l’ouvrage collectif:

“Les échéances électorales au Maroc: Approches interdisciplinaires pour comprendre les élections communales et régionales pour le 4 septembre 2015 “

sous la direction: Rachid Mouqtadir

La table ronde a été présidée et modérée par Monsieur le Professeur Hassan Ouazzani-Chahdi.

Nous vous remercions vivement pour votre présence et pour votre participation qui a suivi.

Avec nos meilleures salutations

حسن الوزاني الشهدي

نائب رئيس مركز محمد حسن الوزاني للدموقراطية و التنمية البشرية.

أستاذ و دكتور في القانون العام بكلية الحقوق ـ عين الشق ، جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء.

Hassan Ouazzani-Chahdi est Vice-Président du Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain.

Docteur d’Etat en Droit de l’Université Paris I – Panthéon – Sorbonne, ses recherches portent notamment sur le droit administratif, le droit international (droit des traités), le droit des investissements privés étrangers, le droit constitutionnel et le droit diplomatique et consulaire.

A la fois administrativiste et internationaliste, Hassan Ouazzani-Chahdi est un des premiers spécialistes et défenseurs des droits de l’homme et du citoyen au Maroc, et un universitaire de la première génération de l’après indépendance dont les enseignements et les travaux de recherche représentent pour l’Université marocaine non seulement un apport fondamental mais fondateur.

Hassan Ouazzani-Chahdi est actuellement professeur émérite à la Faculté de Droit de Casablanca.

الدكتور عبد الحميد بنخطاب

حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، من كلية الحقوق أكدال الرباط، يعمل كأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، نائب الكاتب العام في المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية، عضو الجمعية المغربية للقانون الدستوري، عضو باحث في مركز الدراسات و الابحاث الاجتماعية (CERSS) الرباط، عضو اللجنة العلمية للمجلة المغربية لعلم السياسة، عضو اللجنة العلمية لمجموعة البحث “الحدود الهوياتية و تمثلات التعدد” بمعهد الدراسات الإفريقية بمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (EHES ( باريس، له العديد من الأبحاث والدراسات العلمية في علم السياسة.

الدكتور رشيد مقتدر

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء؛

عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للعلوم السياسية، والمستشار الأكاديمي لمركز مغارب للدراسات؛

عضو محكم لمجموعة من المجلات العربية المحكمة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، للباحث عدة كتب علمية صادرة داخل المغرب وخارجه أبرزها:

“الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب: مقابلات حول الحكم والسياسة”، مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الانساني، 2016؛ “الإسلاميون: دراسات في السياسة والفكر”، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2013؛ “القوى الإسلامية والتحالفات المبرمة خلال مرحلة ما قبل الربيع العربي وبعده: محاولة للفهم”، ضمن كتاب جماعي بعنوان: “الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي”، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013؛ “الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب” مركز الجزيرة للدراسات، 2010؛ “الإرهاب والعنف السياسي: من تفجيرات الدار البيضاء إلى قضية بلعيرج”، كتاب مدارك، 2008؛ “خطب إمارة المومنين في الشأن الديني والنصوص المنظمة للمؤسسة العلمية”، المجلس العلمي الأعلى، 2006.

الدكتور أحمد بوجداد

أستاذ للقانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس “أكدال”، الرباط، رئيس شعبتها في القانون العام والعلوم السياسية؛

منسق مجموعة البحث حول الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والسياسية، يعمل أستاذا زائرا بجامعات أخرى، وهو عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلوم السياسية وأيضا لمرصد الحياة السياسية بالمغرب، وعضو مركز الدراسات الاجتماعية والإستراتيجية؛

للباحث عدة كتب علمية صادرة داخل المغرب وخارجه، أهمها: ” الملكية والتناوب بالمغرب2000″، “المعرفة والسلطة بالمغرب 2004″، “مدخل إلى المؤسسات السياسية بالمغرب”،”الصراع العربي الإسرائيلي (حرب تموز 2006)”.

الدكتور الحسن الجماعي

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، متخصص في الأنظمة الانتخابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، صدرت له العديد من المؤلفات والدراسات المهتمة بالمجالات القانونية والدستورية والانتخابية، من أهم كتبه: ” المدخل إلى القانون الدستوري”، “مفاهيم أساسية في القانون العام”، “مدخل إلى العلوم القانونية”، “دليل المنازعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية (دليل جماعي صادر عن المجلس الدستوري)”؛

شغل منصب رئيس سابق لشعبة القانون العام بكلية الحقوق طنجة، وهو عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للقانون الدستوري، وأيضا عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لعلم السياسة؛

ملخص كتاب الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015

تم تقسيم هذا الكتاب مقدمة لهذا الكتاب الجماعي وأربعة أقسام،

القسم الأول بعنوان الاستحقاقات الانتخابية: المنهج وآليات التحليل، السياق الوطني والإقليمي، وضم ثلاث دراسات، الدراسة الأولى بعنوان آليات تحليل نتائج الانتخابات: حول شروط التحليل العلمي، للدكتور أحمد بوجداد، الذي اعتبر أن الشروط العلمية لدراسة الفعل الانتخابي تتوقف على إمكانيات هائلة ترتبط بمستوى تطور البنية التحتية العلمية بكل بلد على حدة، فبالنسبة للمغرب ما زال هذا النوع من الدراسات محدودا ومتقطعا ومناسباتيا، ويعزى ذلك لعدة عوامل أبرزها اعتقاد عدد من الباحثين أن كل محاولة لدراسة الانتخابات لن تكون سوى محاولة لإضفاء المصداقية على ديموقراطية شكلية، وصعوبة الحصول على المعطيات المتعلقة بالانتخابات والتي تفرض على عدد من الباحثين تجنب دراستها، مخافة إنجاز أبحاث ضعيفة أو غير موضوعية، إلى جانب التأثير الذي مارسته الماركسية في فترة معينة على الباحثين ببلادنا، على أساس أن الانتخابات هي أداة لشرعنة سيطرة طبقة على طبقات أخرى.

ويشير الباحث إلى أن أغلب “المحللين” يتعاملون مع الانتخابات بمعطياتها الشحيحة، كأننا أمام بلد ذي تجربة ديمقراطية عريقة يوفر للباحثين كافة المعطيات الضرورية، مستبعدين عاملي الزمان والمكان وخصوصية البلد، فهو دولة في طور البناء الديموقراطي، ويحتاج إلى مثابرة و اجتهاد أكثر لتطوير أدواته العلمية حتى يتمكن من النفاذ إلى عمق الظاهرة الانتخابية، مستأنسا بمسار دراسة الانتخابات في فرنسا لكونه مفيدا في مجال المقارنة ومستحضرا أيضا النموذج الأمريكي.

أما الدراسة الثانية فللدكتور رشيد مقتدر بعنوان الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: المشاركة السياسية في الأقاليم المغربية الجنوبية نموذجا، ويميز الباحث في البداية بين المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسية، معتبرا أن المشاركة الانتخابية تنحصر في إدلاء المواطن بصوته يوم الاقتراع، في حين أن المشاركة السياسية أشمل بدءا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية مرورا بالانخراط في الحملات الانتخابية، وصولا إلى الإسهام في النقاش العام وتعبئة المواطنين، وهو ما يعني أننا أمام مشاركة سياسية للمواطن في الأقاليم المغربية الجنوبية وليست مشاركة انتخابية مرتبطة بلحظة التصويت فقط.

وسعى الباحث في دراسته إلى تحليل النتائج العامة للعملية الانتخابية وتفسيرها بما هو مدخل منهجي وعلمي لا يمكن الاستغناء عنه، لمقاربة إشكالية المشاركة السياسية المكثفة في الأقاليم المغربية الجنوبية، ومحاولا الإحاطة بالعوامل المفضية لارتفاعها مقارنة مع باقي جهات المملكة، وهو ما طرح تحدي فهم الارتفاع اللافت لمعدلات المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الانتخابية بالمقارنة أولا مع المعدل الوطني العام، ثم محاولا تفسير عوامل ارتفاعها، ولم يغفل الباحث ارتباط قضية المشاركة السياسية في الأقاليم المغربية الجنوبية بمجالين سياسيين مركزيين: فهي أولا جزء لا يتجزأ من الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية، ولها صلة من جهة ثانية بقضية الصحراء المغربية والصراع المفتعل حولها.

أما الدراسة الثالثة فللدكتور سعيد الصديقي، بعنوان الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب لـ4 سبتمبر 2015: السياق الإقليمي، وتروم الدراسة رصد ملامح السياق الإقليمي الذي أجريت فيه الانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب، وإلى أي حد أثر الوضع الإقليمي العام على نتائج هذه الانتخابات وعلى اختيارات الناخبين، وكيفية تفاعل دول الجوار الإقليمي للمغرب ووسائل الإعلام مع نتائج هذه الانتخابات، وتناول في المحور الأول من دراسته رصدا عاما للأوضاع الداخلية لبلدان الجوار الإقليمي للمغرب الذي قَسمه إلى ثلاثة فضاءات إقليمية فرعية وهي الفضاء العربي و الفضاء المغاربي و الفضاء الأورو-متوسطي.

بينما سعى الباحث في المحور الثاني لمقاربة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الفضاء الإقليمي للمغرب خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهمية المحددات الإقليمية على السياستين الداخلية والخارجية للدولة، ولاحتمال تأثير هذه القضايا على الخطاب السياسي للأحزاب وعلى اختيارات الناخبين. وخصص المحور الثالث لتحليل تفاعل الجوار الإقليمي للمغرب مع نتائج هذه الانتخابات.

أما القسم الثاني من الكتاب فسمي الأبعاد الدستورية والقانونية للممارسة الانتخابية: دراسة حالات، وتضمن خمس دراسات، الأولى للدكتور الحسن الجماعي بعنوان مراقبة المنازعات المتعلقة بالعمليات السابقة والممهدة للعمليات الانتخابية: دراسة مقارنة، وقد طرح الباحث الإشكال الآتي: هل يمكن للعمليات السابقة والممهدة للاقتراع أن تكون موضوع طعن باعتبارها قرارات منفصـــلة عن الانتخاب؟ أو لا يمكن الطعن فيها إلا أمام قاضي الانتخاب في نطاق الدعوى المرفوعة إليه قصد إلغاء العملية الانتخابية؟

وقد انطلق الباحث من القاعدة التي كرسها قاضي الانتخاب، والقائمة على عدم قابلية العملية الانتخابية للتجزئة، معتبرا أن التمييز بين المنازعة في انتخاب المرشح المعلن عن فوزه، وبين العمليات السابقة والممهدة للاقتراع غير موجود، إذْ سلك المجلس الدستوري المغربي هذا المسلك معتبرا، على غرار قاضي الانتخاب في الأنظمة المقارنة، أنه إذا كان اختصاصه يشمل النظر في الأعمال السابقة والممهدة للاقتراع، فإنه لا يقوم بذلك إلا عندما يحال إليه أمر الانتخاب، حيث إن المجلس الدستوري لم يسبق له أن بث في الأعمال السابقة والممهدة للانتخاب أثناء البث في عريضة ليس موضوعها الحسم في صحة انتخاب برلماني معين.

إن الاجتهاد الذي كرسه قاضي الانتخاب بناء على القاعدة المشار إليها أعلاه قاد إلى إنكار حقيقي للعدالة، الأمر الذي جعل الباحث يستحضر قصد الاستئناس والنظر، تجربة المجلس الدستوري الفرنسي الذي غير موقفه في هذا الخصوص، وأصبح يبث في بعض الطعون قبل إجراء الإنتخاب، موضحا أنه لا يقوم بذلك إلا استثناء، وذلك في الإطار الذي يكون فيه عدم قبول الطعون سببا في المس الخطير بفعالية مراقبة الانتخاب، وإفساد سير الانتخابات، والمس بالسير العادي للسلطات العامة، وأعرب الباحث في الأخير عن أمله في أن يهتدي المجلس الدستوري للحل الذي اهتدى إليه قاضي الانتخاب في الأنظمة المقارنة، بخصوص الأعمال السابقة الممهدة للاقتراع مع تحديد فحوى ونطاق اجتهاده، تكريسا منه لمبدأ نزاهة الانتخاب المنصوص عليه في الدستور.

أما الدراسة الثانية فموضوعها الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر2015 للدكتور عبد النبي كياس، الذي أشار إلى أن المشرع المغربي حاول تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية والجهات، وذلك تماشيا مع ما جاء به الدستور الجديد من مقتضيات تكرس دور الجماعات المحلية، خاصة الجهات ومجالس المدن والمقاطعات والبلديات والجماعات القروية في تحقيق التنمية، وبين الباحث أن الوثيرة التي أعدت بها تلك التشريعات تميزت بالسرعة، مما أفضى إلى بروز بعض الثغرات التي أبانت عنها الممارسة الانتخابية، والتي تمثلت أساسا في عدم ضبط بعض المقتضيات القانونية التي تتعلق بحالات التنافي، وعدم تحديد الجهات التي يجب عليها عدم قبول الترشيحات، وكذلك عدم ضبط اللوائح الانتخابية وتجديدها، ثم تسهيل العملية الانتخابية، وأشار في الأخير إلى ضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات في مدونة واحدة عوض أن تظل مشتتة، لتدارك هذه النواقص في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أما الدراسة الثالثة فعنوانها قراءة في النظام القانوني للانتخابات الجماعية للدكتور محمد باسك منار، وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الانتخابات الجماعية عرفت العديد من المستجدات القانونية والتنظيمية الهامة، لكن دون أن تفضي إلى قطيعة مع مجموعة من الاختلالات الجوهرية. وأشار الباحث في دراسته إلى أن التحولات الدستورية والسياسية التي عرفها المغرب إثر موجة الاحتجاج في العالم العربي، لم تتمكن من تحقيق دمقرطة العملية الانتخابية، التي لا تزال مشوبة بالكثير من الاختلالات على مستوى نظامها القانوني، وأيضا على مستوى إدارتها، والسلوك السياسي لمختلف الفاعلين فيها، ويشير الباحث في الأخير إلى أن تغيير الإطار القانوني، بما في ذلك القانون الأسمى الذي هو الدستور، لا يكفي للارتقاء بالعملية الانتخابية وجعلها آلية لإعادة توزيع السلطة، ما لم يكن ذلك التغيير في سياق القطيعة وليس سياق الاستمرار.

وقد عنون الدكتور رضوان العنبي دراسته، الاشراف على العملية الانتخابية بين هيمنة وزارة الداخلية ورقابة القضاء الإداري، وسعت هذه الورقة لدراسة أهمية المراقبة القضائية على سير العملية الانتخابية في تكريس نزاهة الانتخابات، وضمان استقامة الإدارة الانتخابية مما يعزز الالتزام بالإطار القانوني، واعتبر الباحث أن الأجهزة المكلفة بتنظيم الانتخابات والعمل على إنجاحها، قد احتلت حيّزا واسعا من اهتمام السياسيين والمشرعين والمختصين في مجال القانون الدستوري والإداري. وينبع هذا الاهتمام ليس فقط من امتلاكها مكانة خاصة بين أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بل ولأن تلك الأجهزة تقوم بتنفيذ مهمة بالغة الخطورة، حيث تلعب دورا رئيسا في المساعدة على ممارسة الحقوق السياسية للمواطنين وتحديد آلية إنشاء أجهزة الدولة المنتخبة.

وقد خلصت الدراسة إلى أنه من أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية، حياد القائمين على إدارتها في جميع مراحلها، بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، ومروراً بإدارة يوم الانتخابات، وانتهاءً بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية.

أما الدراسة الخامسة فبعنوان “الإنفاق الانتخابي ومَصادر تَموِيل الحَمَلات الانتِخابِيّة بالمغرب(مقاربة قانونية)”، وهي دراسة جماعية ساهم بها كل من الدكتور الحسين شكراني، والدكتور عبد الرحيم خالص، والأستاذ كمـال حلمي، ويُحاول هذا العمل، دراسة الإنفاق الانتخابي ومُختلف أوجه الدّعم المالي الذي تُساهم به الدولة لفائدة الأحزاب السياسية، وبخاصة تمويل الحملات الانتخابية. وذلك بالإحاطة بالإنفاق الانتخابي في التجربة المغربية، أو بمقارنتها ببعض التجارب الأجنبية كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، مع إبراز مختلف مجالات صَرف النفقات الخاصة بدعم تلك الحملات، على ثلاثة مستويات وهي الدعاية الانتخابية والتسويق السياسي وتنظيم الحملات الانتخابية وإدارتها.

وبغية توضيح طرق الإنفاق الانتخابي، ومختلف مصادر الدعم المادي لتمويل الحملات الانتخابية، سعى الباحثون إلى التطرق لمختلف مصادر الدعم الخاصة والعامة لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة المرشحين، والتي تمنح كدعم سنوي أو كدعم “موسمي”، بالإضافة إلى تبيين تعدّد طرق وكيفيات صَرف مساهمة الدولة في علاقتها بالاستقلالية الحزبية.

وقد عنونا القسم الثالث من الكتاب بالاستحقاقات الانتخابية وإشكاليات الخطاب السياسي، النخب، المشاركة السياسية، والذي ضم ثلاث دراسات، أولها “نصوص من الخطاب الانتخابي:نحو قراءة لسانية تداولية”، للدكتور عبد المجيد طلحة التي تقترح دراسته مدخلا قرائيا للظاهرة الانتخابية من زاوية تحليل الخطاب السياسي في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في 4 شتنبر 2015، وتتوسل في ذلك مقاربة بعض نصوص البرنامج الحزبي لأحد الفاعلين الأساسيين في هذه الانتخابات الذي هو حزب العدالة والتنمية المغربي، وتقدم الدراسة قراءة لسانية تداولية لخطابه السياسي، محاولة تفكيك بنيتها النصية الخطابية وتتبع بنيتها اللغوية بمفاهيم الروابط والإحالة والتراكيب والأفعال والإشاريات والافتراضات المسبقة والمعرفة المشتركة، وغيرها من اصطلاحات أهل النظر اللساني والتداولي ومحللا حجاجية الأقوال، وكاشفا عن مغالطات الخطاب بأدوات اللغة.

وتجلي الورقة حسب الباحث قيمة التحليل التداولي واللساني في تقريب نصوص الخطاب السياسي ومنه المستوى الانتخابي فيه، فتتقوى القدرة الإنتاجية لواضعه، والقدرة التأويلية لمتلقيه، ويتأسس بذلك عقد جامعية التواصل والتداول في قضايا الشأن السياسي على هدى التخلق والتحقق والتأدب الحواري، حيث لا قيمة تعلو على العلم والحكمة والتأليف في أمور السياسة والتدبير والحكم.

أما الدراسة الثانية فبعنوان “إنتاج النخب المحلية وإعادة تشكيلها: قراءة في انتخابات 4 شتنبر 2015” للدكتور عبد الحميد بنخطاب الذي اعتبر أن المقاربة العقلانية للانتخابات تطرح عدة إشكالات، تتعلق بقدرة المواطنين على تغيير النخب السياسية القائمة وتجديدها، أو على الأقل التأثير فيها وفي قراراتها من خلال التصويت، خصوصا في سياقات سياسية يصفها الباحث بالانتقالية، التي تؤدي فيها الانتخابات وظيفة إضفاء المشروعية السياسية على النظام السياسي وتطعيمه بنخب جديدة خارج النخب التقليدية، ثم تدعيم مقاومة النظام في مواجهة المطالب السياسية للمواطنين، والتنفيس عن الضغط السياسي الذي يتولد عنها، وخلص الباحث في الأخير إلى أنه لا يفترض في الانتخابات التي تنظم في ظل هذه الأنظمة، أن تخلخل جذريا موازين القوى السياسية، ولا أن تسمح بأية تنافسية سياسية بين النخب خارج الإطار المحدد لها مسبقا.

أما الدراسة الثالثة فموضوعها “المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج على ضوء الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015″، للدكتور عبد الكريم هاني الذي سعى لرصد معالم المشاركة الانتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها أحد روافد المشاركة السياسية، التي تسمح لجزء أو لكل مواطني دولة ما الذين يوجدون بصفة مؤقتة أو دائمة بالخارج بممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت، لاعتبارات سياسية تتعلق بالاندماج والولاء الوطني والمساواة بين مواطني الداخل والخارج، بالإضافة إلى اعتبارات تقنية تتعلق بكيفية إنجاز العمليات الانتخابية (تنظيم الحملات الانتخابية، وضع اللوائح الانتخابية، التقطيع الانتخابي، تنافسية البرامج الانتخابية المقدمة من طرف الفاعلين السياسيين….).

وقد حاول الباحث في دراسته الإجابة على إشكالية محورية مفادها، مدى تفعيل وتفاعل الفاعلين السياسيين مع مطالب المشاركة السياسية لمغاربة العالم ( الخطاب والممارسة)، في أفق الانتقال من الوضعية الراهنة إلى تحقيق المواطنة الكاملة، وذلك عبر التحليل المستفيض لمؤشرات الاستحقاقات الانتخابية قصد التنقيب على علاقات التفعيل والتفاعل مع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، في ضوء الإطار القانوني والتجارب الدولية الرائدة في الموضوع.

أما القسم الرابع فقد أخد عنوان”الفعل الانتخابي وتحديات المنافسة السياسية: دراسات ميدانية، وضم أربعة دراسات ميدانية، أولها بعنوان “العزوف الانتخابي وطبيعة “إنتاج” النخب المحلية: دراسة ميدانية لمدينة الناظور”، للدكتور عكاشة بن المصطفى الذي عالج في دراسته إشكالية العلاقة بين العزوف الانتخابي و”إنتاج” نخب محلية معينة، بطرح السؤال الآتي: كيف يمكن لناخبين محتملين لم يصوتوا أو قاطعوا الاقتراع أن يشاركوا في “صناعة” نخب محلية؟

وتندرج دراسته ضمن علم الاجتماع السياسي، وتهتم بالعزوف الانتخابي على الخصوص، والذي يعني امتناع الناخب عن المشاركة في الانتخابات، وسعت الدراسة إلى بحث العزوف المتعلق بالانتخابات الجماعية التي شهدها المغرب يوم الجمعة 4 شتنبر من سنة 2015 بمدينة الناظور، الذي بلغت نسبة العزوف الانتخابي فيه 49 بالمائة، وعرفت فوز حزب الأصالة والمعاصرة، متبوعا بحزب الحركة الشعبية، وحزب التجمع الوطني للأحرار ثم حزب العدالة والتنمية، وهدف الباحث من دراسته توصيف ظاهرة العزوف الانتخابي قصد التنبؤ باتجاهها، وتقديم اقتراحات للتخفيف من حدتها من خلال اعتماد بحث ميداني دون إغفال الإطار النظري الموجه لها.

أما الدراسة الثانية بعنوان، “محددات السلوك الانتخابي لدى الشباب في اقتراع 4 شتنبر 2015: جهتي سوس ماسة وكلميم واد نون نموذجا”، للدكتور محمد المساوي الذي طرح في دراسته الاشكالية التالية: تأثير متغير الفئة العمرية والمستوى التعليمي والشباب بالمقارنة مع الفئات المسنة على السلوك الانتخابي لدى هذه الفئة، وهو ما يفسح المجال لطرح الأسئلة الآتية: هل أثرت فوارق السن على دوافع المشاركة السياسية؟ أم أن المجتمع المغربي يعرف جمودا في الوعي السياسي، حيث تنقل نفس التمثلات من جيل لآخر؟

لقد سعى الباحث إلى دراسة الشباب المشارك في الانتخابات الجماعية والجهوية، محاولا فهم دوافع مشاركته السياسية، واستنتج أن الشباب أكثر تأثرا بالعوامل العقلانية الحداثية، وأقل تأثرا بالعوامل الاجتماعية التقليدية مقارنة بالفئات العمرية المسنة، وفي المقابل مازالت العديد من الفئات الشابة متأثرة بالعوامل الاجتماعية القبلية والاثنية والدينية والعرقية….وهو ما يؤكد أن السلوك الانتخابي للشباب في الجنوب المغربي، هو سلوك معقد يتداخل فيه العقلاني الحداثي بالاجتماعي التقليدي، وهو ما يتناغم مع الطبيعة المركبة للمجتمع المغربي.

أما الدراسة الثالثة فبعنوان “الإسلاميون المغاربة والاستحقاق الانتخابي: الفضاء الرقمي نموذجاً”، للأستاذ منتصر حمادة الذي توقف في هذه الدراسة عند أهم المُحدّدات التي تُميز تفاعل الخطاب الإسلامي الحركي، مع الاستحقاق الانتخابي، ليس على الصعيد الميداني، أي في الحملات الانتخابية التقليدية التي تتميز بتنظيم لقاءات جماهيرية، وجولات في الأحياء والشوارع، وإنما في طبيعة هذا التفاعل في الإعلام وبالتحديد الإعلام الرقمي (أو قل الإلكتروني)؛

وتتحدد أهمية الدراسة حسب الباحث في تسليط الضوء على دور الواقع الافتراضي، الذي لا يقل أهمية عن الواقع المادي بالنسبة للفاعل السياسي بشكل عام، بما في ذلك الفاعل الإسلامي الحركي موضوع الدراسة من خلال نموذج حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي، وخلص الباحث إلى أن هذا الحزب والمؤسسات الدعوية والجمعوية التابعة له، راهن بشكل كبير على دور مواقع التواصل الاجتماعي في إطار التفاعل مع الاستحقاق الانتخابي الذي جرى يوم 4 شتنبر 2015م.

أما الدراسة الرابعة فموضوعها “السلفيون والسياسة: دراسة في المشاركة الانتخابية”، للدكتور عبد الحكيم أبو اللوز فخصصت لدراسة دور القوى السلفية التي برزت بقوة بعد الحراك العربي في المشهد السياسي المغربي الجديد، ودورهم في تنشيط الدينامية السياسية الجديدة، وقد انتبه الباحث في بحثه الميداني بمدينة مراكش إلى إنتاج خطاب “استلطاف” متبادل بين السلفيين وحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم والثناء لتجربة الاسلاميين خلال الانتخابات التشريعية ل 2011، بينما أبانت الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 عن إحجام السلفيين عن المشاركة السياسية ودعم حزب العدالة والتنمية.

وقد اقترح الباحث الفرضية الآتية: وجود علاقة بنيت على أساس المنفعة السياسية المتبادلة التي اقنعت التيار السلفي بالتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في تشريعيات 2011م، بعدما امتنعوا عن ذلك مرارا، وقد استفاد التيار السلفي باستعادته للقدرة على الحراك الدعوي السلفيين مباشرة بعد فوز الإسلاميين، بعد أن ضيق عليهم بعد الأحداث الإرهابية ل 16 مايو 2003، بينما استفاد العدالة التنمية من المتدينين غير المسيسين من أتباع السلفية، لكن عدم تحقق مطالب السلفيين دفعهم من جديد الى الانكفاء الانتخابي برسم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015م.

https://m.hespress.com/orbites/385539.html

باحثون يرصدون متغيرات انتخابات 2015 بالمغرب

.اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الحميد بنخطاب أن الانتخابات أصبحت مجرد محطة للتنافس السياسي فقط، وعنصرا لتقوية الاستقرار بالبلاد وتوزيع الأدوار بين النخب السياسية

وأوضح الأستاذ بكلية العلوم القانونية في جامعة محمد الخامس بالرباط، خلال لقاء لتقديم قراءة في كتاب “الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع شتنبر” الذي احتضنه مقر مؤسسة محمد بن الحسن الوزاني بالدار البيضاء، أن “الانتخابات أصبحت روتينية، والدولة لم تعد لها الحاجة إلى التدخل في صناديق الاقتراع كالسابق”

وعزا بنخطاب هذا الأمر، في معرض مداخلته، إلى التقطيع الانتخابي والتحالفات القبلية والبعدية التي تمكن الدولة من التحكم في الانتخابات دون الحاجة إلى التلاعب في صناديق الاقتراع.

لكن المتحدث نفسه عاد ليؤكد أن الدولة لم تعد تتحكم في نتائج الانتخابات ولا تملك سلطة مطلقة عليها، “الشيء الذي يدفعها إلى التخطيط البعدي عبر المفاوضات البعدية وتشكيل المجالس والحكومة، والتكتلات الحزبية التي تراهن عليها، على غرار واقعة تجربة تشكيل عبد الإله بنكيران لحكومته الثانية”.

.وأوضح الباحث في العلوم السياسية أنه بالرغم من كون الدولة رفعت يدها عن الانتخابات، فإن المغاربة ظلوا أوفياء لنفس السلوك الانتخابي الذي عاشوا عليه في الفترات السابقة

.وعرج الباحث على مسألة التقطيع الانتخابي، والذي يعمل بحسبه على “تضخيم المجال في البادية على المدينة؛ لأن السلوك الانتخابي بالقرى يؤيد الدولة فيما يعارضها بالمدينة، ما يمكنها من لجم النخب المعارضة ومجازاة الأعيان في البوادي”

من جهته، ركز رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري بكلية عين الشق بالدار البيضاء، في مداخلته بالكتاب المذكور، على المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسية، لافتا إلى أن الأولى تتمثل في إدلاء المواطنين بأصواتهم يوم الاقتراع، بينما المشاركة السياسية أكبر من ذلك، حيث تصل إلى الإسهام في تعبئة المواطنين والنقاش العام

وأوضح مقتدر، الذي بنى مشاركته على نموذج الأقاليم الجنوبية، أن المواطنين بالصحراء يقومون بالمشاركة السياسية وليس فقط مشاركة انتخابية تقتصر على إدلائهم بأصواتهم يوم الاقتراع، مؤكدا أن ارتفاع المشاركة بهاته الأقاليم يرجع أيضا إلى مسألة الصراع المفتعل بالصحراء المغربية

.أما الدكتور أحمد بوجداد، فقد تحدث عن دراسة الفعل الانتخابي، مؤكدا أن هذا النوع من الدراسات لا يزال محدودا ويخضع لظاهرة “التسطيح الإعلامي” بالمغرب

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا الأمر مرده إلى اعتقاد عدد من الباحثين أن كل محاولة لدراسة الانتخابات لن تكون سوى محاولة لإضفاء المصداقية على ديموقراطية شكلية، وصعوبة الحصول على المعطيات المتعلقة بالانتخابات والتي تفرض على عدد من الباحثين تجنب دراستها، مخافة إنجاز أبحاث ضعيفة أو غير موضوعية