في ذكرى وفاة الراحل الكبير محمد بلحسن الوزاني

في ذكرى وفاة الراحل الكبير محمد بلحسن الوزاني

تخلد مؤسسة محمد بلحسن الوزاني ذكرى وفاة زعيمها الراحل الذي وافته المنية في التاسع من شهر شتنبر 1978.وبهذه المناسبة، لا يمكن لنا في مؤسسة عبد الهادي بوطالب إلا أن نستحضر نضال الفقيد الوطني وكفاحه المبكر وهو في ريعان الشباب ضد الحماية الاستعمارية. لقد كان الراحل كاتبا موهوبا، حيث جعل من الإعلام أداة من أدوات التعريف بقضية الشعب المغربي، وإطارا لفضح أساليب الاستعمار، ومن بينها على سبيل المثال، مؤامرة الظهير البربري الذي كان يهدف إلى تقسيم الأمة المغربية

ويشهد التاريخ المعاصر، كما سبق للأستاذ عبد الرحمن اليوسفي أن أكد على ذلك في ندوة دولية حول ذكرى وفاة الفقيد بمدينة فاس في سنة 1998، يشهد للزعيم محمد بلحسن الوزاني على الخصوص، مواقفه ونظرياته المتميزة حول الديمقراطية التي رآها الجسر القوي والأساسي للمرور إلى تحقيق أي استقلال اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي. وقد ظل الراحل وفيا لمبادئه وللقيم التي حملها سواء ضمن الحركة الوطنية أو في حزب الشورى والاستقلال الذي كان له شرف زعامته أو على امتداد سنوات الاستقلال، وفي هذا الصدد نقدم جزءا من شهادة كان قد أدلى بها الأستاذ عبد الهادي بوطالب في حق الفقيد لإحدى الجرائد الوطنية: “وحيث طلبت مني أن أتحدث عن محمد بن الحسن الوزاني في عبارات مختصرة فدعني أقول صادقا وبعد معاشرتي عن قرب للرجل إنه كان عنوانا فريدا للاستقامة، والنزاهة، والزهد، والوطنية الصادقة، ورجل المبادئ التي لا يعرف فيها مهاودة ولا تفريطا. ولعله الوحيد من بين الزعماء الوطنيين المؤسسين الرواد للحركة الوطنية الذي لم يجن من الوطن نفعا ماديا ولم يستخلص عن كفاحه عوضا أو ثمنا

وعندما تقلد منصب وزير الدولة في أول حكومة أسسها الملك الحسن الثاني لم يمكث في الوزارة إلا أياما معدودات وبعث باستقالته من القاهرة وهو على رأس وفد المغرب إلى الجامعة العربية للحضور في دورة مجلس الوزراء. وعاد إلى المغرب فوجد أن حسابه بالبنك قد وضعت فيه الخزينة مرتبه الشهري بكامله، بينما كانت استقالته في يوم العشرين من الشهر، فأرجع إلى الخزينة من مرتبه ما ينوب العشرة أيام التي لم يعمل فيها وزيرا. وكان هذا المرتب الأول والأخير، إذ لم يشغل بعد ذلك أية وظيفة قط إلى أن وفاه أجله بعد سقوطه جريحا وفقده ذراعه في محاولة انقلاب الصخيرات. وكان لذلك أثر على صحته، انتهى به إلى لقاء الله، رحمه الله وأثابه”

لهذا وبمناسبة هذه الذكرى، نترحم على الفقيد الذي مازال حيا بيننا بنضاله وكتاباته ومواقفه، التي ينبغي أن يستخلص منها شباب المغرب كل الدروس، لمواصلة الكفاح من أجل التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهي نضالات وكتابات ومواقف تسهر عليها مؤسسة محمد بلحسن الوزاني بإدارة الأستاذة حورية الوزاني ابنة الراحل ونخبة من المثقفين، الذين نؤكد مرة أخرى بهذه المناسبة، على التعاون بين مؤسستينا في الاتجاه الذي يساهم في تقريب التاريخ الوطني من الشباب، ويساهم أيضا في مناقشة ومعالجة الإشكاليات التي تواجه تقدم وتطور المجتمع المغربي

رحم الله الفقيد وجازاه الله أحسن الجزاء

Mohamed Hassan Ouazzani : Combat pour la Souveraineté, la Démocratie, la Liberté, la Dignité et la Justice (Choix de textes et Commentaires)

Mesdames, Messieurs

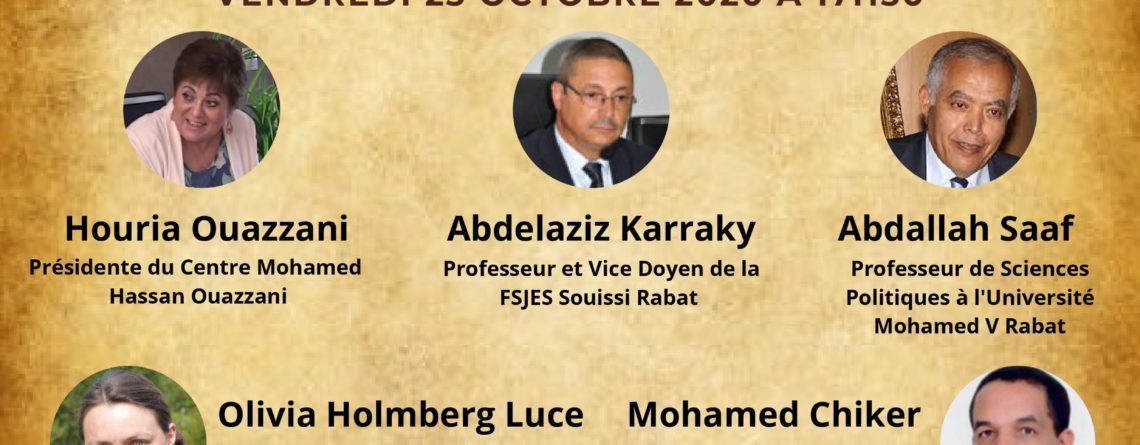

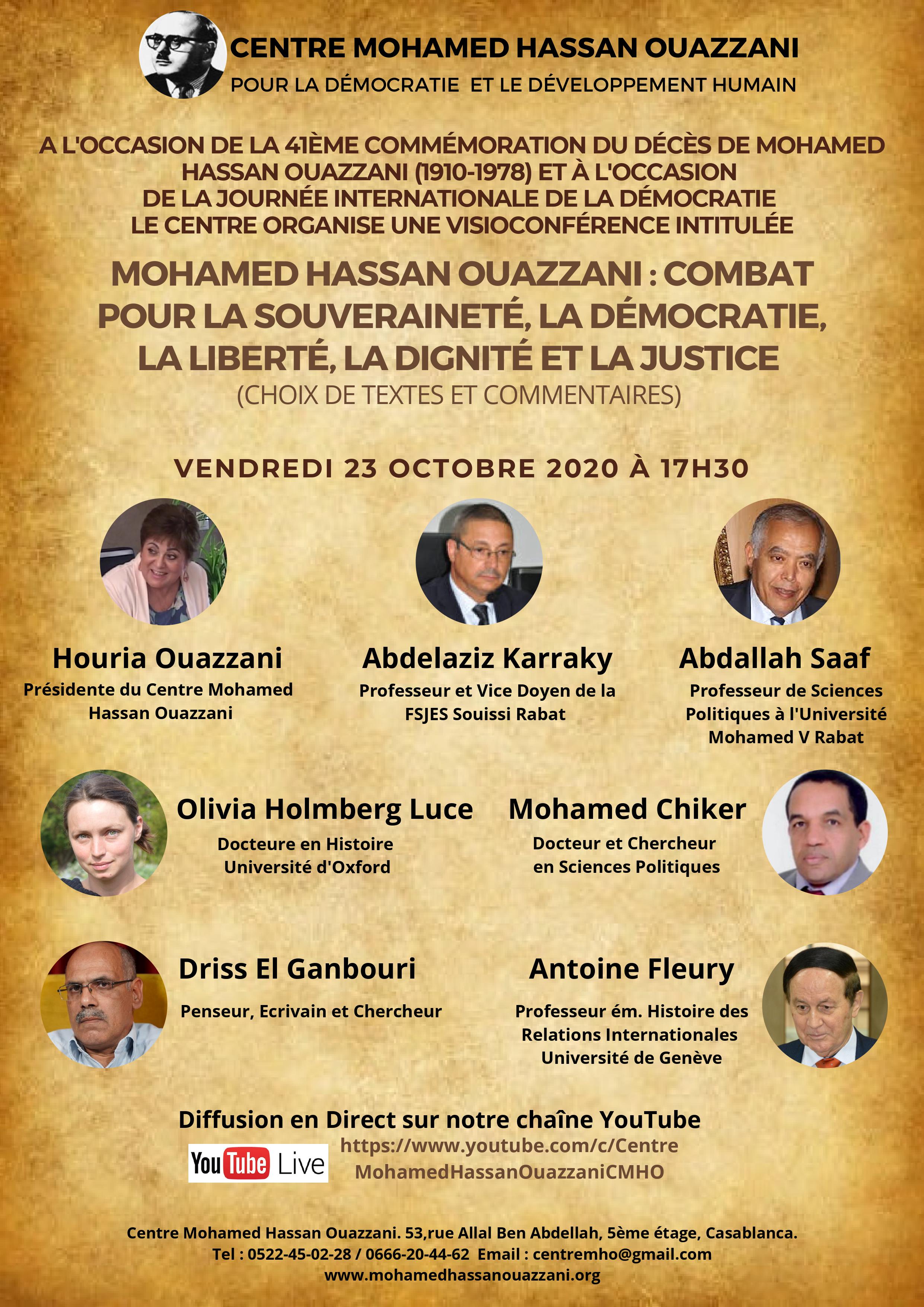

Pour sa troisième visioconférence, à l’occasion de la 41ème commémoration du décès de Mohamed Hassan Ouazzani (1910-1978) et à l’occasion de la journée internationale de la démocratie, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a organisé le Vendredi 23 octobre 2020 à 17h30 une visioconférence intitulée :

Mohamed Hassan Ouazzani : Combat pour la Souveraineté, la Démocratie, la Liberté, la Dignité et la Justice

(Choix de textes et Commentaires)

Avec la participation de :

Monsieur Abdelaziz KARRAKY, Professeur et Vice Doyen de la FSJES Souissi de Rabat.

Monsieur Abdallah SAAF, Professeur de Sciences Politiques et Directeur du Centre d’études sur la recherche en sciences sociales (CERSS).

Madame Olivia HOLMBERG LUCE, Docteure en Histoire de l’Université d’Oxford.

Monsieur Mohamed CHIKER, Docteur et Chercheur en Sciences Politiques.

Monsieur Driss ELGANBOURI, Penseur, Écrivain et Chercheur.

Monsieur Antoine FLEURY, Professeur ém. Histoire des Relations Internationales – Université de Genève.

Nous vous remercions d’avoir suivi ladite visioconférence qui a été diffusée en direct sur notre chaîne YouTube et d’avoir participé au débat.

Avec nos meilleures salutations.

Abdelaziz KARRAKY

عبد العزيز قراقي

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس

نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية السويسي مكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة

عضو الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية

عضو مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية

عضو مؤسس للمجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية

مدير سابق للتنسيق والنهوض بحقوق الإنسان بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

مدير سابق لبرنامج إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية

Abdallah SAAF

عبدالله سعف

Abdallah Saaf est professeur de sciences politiques à l’Université Mohamed V Rabat, directeur du Centre d’études sur la recherche en sciences sociales (CERSS), fondateur de l’Association marocaine de sciences politiques, directeur de la revue Abhath Review, et chargé de recherche à la politique. Centre pour le nouveau sud, qui se concentre sur les sciences politiques, les relations internationales, les politiques et les stratégies de développement et les politiques publiques. Le professeur Saaf était membre de la commission chargée de réviser la Constitution en juillet 2011 et membre du Comité scientifique du Forum mondial pour les droits de l’homme.

Le professeur Saaf a été ministre de l’Éducation de 1998 à 2004. Il dirige également une publication annuelle intitulée « Rapport stratégique sur le Maroc » depuis 1995.

Olivia HOLMBERG LUCE, DPHIL, MA, BA

أوليفيا هولمبيرغ لوس

Mohamed CHIKER

محمد شقير

محمد شقير حاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية من جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ، له مجموعة من الإصدارات من أهمها مؤلف ” الفكر السياسي المغربي المعاصر” ، و”الديمقراطية الحزبية بالمغرب “، و”السلوك الانتخابي بالمغرب” ، و”السلطة والمراسيم السياسية بالمغرب” ، و “السخرية والسلطة بالمغرب”و “المؤسسة الأمنية بالمغرب” ، وا”لنخبة العسكرية بالمغرب”…. بالاضافة إلى عدة دراسات ومقالات حول الشأن الحزبي والسياسي بالمغرب

Driss ELGANBOURI

إدريس الكنبوري

حاصل على الدكتوراه في العقيدة وعلم مقارنة الأديان-

ـ شارك في عدة مؤتمرا وندوات داخل وخارج المغرب

مؤلفات

- Cara a cara con el diablo : un yihadista francés en tierras del Islam. Editorial Graphicae, Madrid ; 2018.

ـ التكفير خارج النص: نحو تعايش مدني. 2019

ـ الكافرون (رواية) 2018

ـ الرجل الذي يتفقد الغيم (رواية) 2017

ـ وكانوا شيعا: دراسات في التنظيمات الجهادية المعاصرة. 2017

ـ زمن الخوف (رواية) 2015. الطبعة الثانية يناير 2016

ـ صحافة الزمن الغابر في المغرب. 2015

ـ شيوعيون في ثوب إسلامي. 2014

ـ “الإسلاميون بين الدين والسلطة: مكر التاريخ وتيه السياسة” 2013

ـ سلفي فرنسي في المغرب: رحلة الأمير التائه من بيشاور إلى طنجة. الطبعة الأولى دار أبي رقراق ـ الرباط 2009. الطبعة الثانية دار رؤية، القاهرة 2016

ـ المشروع الأمريكي الإسرائيلي في العالم العربي، خلفيات ومخاطر: الرباط 2003

ـ يصدر له قريبا عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود كتاب تحت عنوان: الأسس الدينية والفلسفية لحرية المعتقد في الفكر الأوروبي الحديث

وله تحت الطبع كتاب بعنوان: مقدمات في الإصلاح الديني: سؤالات المنهج

أعمال جماعية

ـ “الإسلام السياسي في مرحلة ما بعد الربيع العربي” وقائع ندوة عمان، الأردن 2017. منشورات منظمة فريديك إيبرت

ـ “المثقف العربي والتحولات”. المركز العربي لدراسة السياسات. الدوحة، قطر. 2017

ـ “دراسات في أعمال طه عبد الرحمان: إبداع فكري أصيل في التأسيس لنموذج معرفي بديل”(كتاب جماعي). منتدى التجديد الطلابي، الرباط 2012

ـ “مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي”(كتاب جماعي ـ وقائع ندوة دولية) إسطنبول، تركيا، 2012

Antoine FLEURY

أنطوان فلوري

Mohamed Hassan Ouazzani et l’internationalisation de la question Marocaine.

Olivia HOLMBERG LUCE, DPHIL, MA, BA

Après la première guerre mondiale, parmi beaucoup de régions colonisées, une transformation eut lieu dans la forme et le contenu des critiques de l’impérialisme européen. De plus en plus, les doléances locales étaient rapportées aux discours globaux sur l’autodétermination, la moralité et même l’illégalité des systèmes de gouvernances impériales en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Cette présentation va élaborer la manière dont Mohamed Hassan Ouazzani, étudiant marocain en France, membre du Comité d’action marocaine, va déployer une activité pour dénoncer la politique de la France au Maroc, puis tard en tant que secrétaire général du PDI pour formuler un plaidoyer auprès des Nations Unies ; son rôle majeur dans cette étape de l’internationalisation de la question marocaine sera analysé. Lié aux milieux activistes estudiantins et coloniaux à Paris, à Genève, au Caire et à Fès, Mohamed Hassan Ouazzani figure parmi les pionniers de la pensée émancipatrice et de l’action anticolonialiste globale.

Sommes-nous face à des effets durables ? Le monde du travail devra-t-il se réinventer ? A quels niveaux et de quelles façons : transformation des métiers et des compétences, reconsidération de la valeur-travail et de sa place dans nos vies, nouveaux modes de gouvernance, nouvelles organisations et nouvelles réglementations… ?

Au temps de la misère et de la famine.

Antoine Fleury

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale et de ses conséquences sur les populations, tant au plan social, économique, culturel que politique, j’ai trouvé pertinent de présenter un texte de Mohamed Hassan Ouazzani intitulé Au temps de la misère et de la famine. Il a été publié en mai 1937 dans L’Action du Peuple, le journal que le jeune diplômé de Sciences Po Paris a créé à Fès, en 1933.

Au moment où il publie son analyse, le monde est plongé dans la grande crise économique et sociale des années 1930, aux conséquences funestes qui conduiront au 2ème conflit mondial. Le Maroc, placé depuis 1912 sous le régime de Protectorat imposé par la France qui y pratique en réalité une politique d’exploitation coloniale, subit les contre-coups de la récession mondiale. Sa population affronte « de terrifiantes menaces de misères et de famine » ; ce sont les termes de Mohamed Hassan Ouazzani.

Dans son analyse, Mohamed Hassan Ouazzani dresse un diagnostic rigoureux de la politique française au Maroc ; il adresse aux autorités françaises et à l’opinion publique un appel à des réformes urgentes ; il dénonce les excès d’une administration pléthorique qui hypothèque le budget de l’Etat marocain. Il en résulte un gaspillage des ressources et un appauvrissement de la population, privée d’une administration qui serait conforme « aux besoins véritables du Maroc ».

Les arguments formulés dans cet article ont gardé, pour plusieurs d’entre eux, une pertinence indéniable par rapport à la crise actuelle, notamment en ce qui concerne l’utilisation des ressources de l’Etat ; ces ressources devraient en priorité être destinées aux populations dont la survie est menacée ; elles devraient être affectées à la sauvegarde d’un avenir « de production et de prévoyance », pour sauver la Nation tout entière.

محمد حسن الوزاني وتكريس الهوية السياسية لحزب الشورى والاستقلال

محمد شقير

فيما يتعلق بملخص مداخلتي التي ستكون بعنوان “محمد حسن الوزاني وتكريس الهوية السياسية لحزب الشورى والاستقلال ” من خلال قراءة في الخطاب الذي ألقي في مؤتمر الحزب بفاس بتاريخ 19/20/21 شتنبر1959، فسيتم التطرق فيها إلى المزايا التنظيمية التي كان ينفرد بها هذا الزعيم، و الذي لم يكن فقط منظرا سياسيا بل أيضا مؤطرا ومنظما سياسيا لحزب الشورى والاستقلال الشيء الذي ينعكس من خلال الخطاب المذكور الذي أكد فيه على ضرورة أن لا يتم الاقتصار فقط على هيكلة الحزب ووضع ضوابطه التنظيمية من قيادة ولجان وفروع بل ركز فيه أيضا على ضرورة بلورة هوية سياسية للحزب الذي حددها في

: ثلاثة مرتكزات أساسية

قومية تحررية رشيدة

ديمقراطية مثلى

اشتراكية تقدمية

محمد بن الحسن الوزاني في مواجهة الاستشراق

ملخص ورقة الدكتور إدريس الكنبوري

تهدف ورقة الدكتور إدريس الكنبوري، التي حملت عنوان “محمد بن الحسن الوزاني في مواجهة الاستشراق”Mohamed Hassan Ouazzani face à l’orientalisme إلى تسليط الضوء على جوانب هامة من فكر المفكر والمناضل والسياسي المغربي الراحل محمد بن الحسن الوزاني رحمه الله لم تحظ بالاهتمام من لدن الباحثين في فكر هذا الرجل العظيم، نعني بذلك مقارعته للاستشراق والمستشرقين الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، ومجادلتهم علميا ومعرفيا لإثبات أن الإسلام بنى حضارة إنسانية قوية ووضع الأسس لبناء الدولة والسلطة وفق قواعد جديدة غير مسبوقة، وذلك ردا على مقولات المستشرقين التي كانت قد انتشرت في فترات الخمسينات والستينات والسبعينات، التي كانت تروج بأن الإسلام لا يعرف الدولة والدستور والنظام السياسي والديمقراطية

وقد قارع الوزاني رحمه الله هذه المقولات الخاطئة، وبين بالحجة والدليل، مواقف الإسلام من هذه القضايا المختلفة، ومن الرق والعبودية والعدل وغيرها من المفاهيم الإنسانية الكبرى وتنبع قوة طروحات الوزاني في أنه كان مفكرا وعالما من طراز مختلف، فهو خريج التعليم التقليدي في فاس منذ طفولته الأولى، وفي الوقت نفسه خريج التعليم الفرنسي العصري في باريس، فكان على دراية تامة بالثقافة الفرنسية والأوروبية ولغة الاستشراق الفرنسي وقريبا من مناهله ومن رموزه التي كانت تمثله، ولذلك يمكننا القول بأن خير من يمثل حركة التصدي للاستشراق الأوروبي بالمغرب خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، بل لعله في طليعة من مهدوا السبيل لنقد الفكر الاستشراقي

Au Temps de la Misère et de la Famine

Antoine Fleury

Professeur ém. Histoire des Relations Internationales – Université de Genève.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire mondiale et de ses conséquences sur les populations, tant au plan social, économique, culturel que politique, j’ai trouvé pertinent de présenter un texte de Mohamed Hassan Ouazzani intitulé Au temps de la misère et de la famine. Il a été publié en mai et en juin 1937, en deux parties, dans L’Action du Peuple, le journal que le jeune diplômé de Sciences Po et de l’Ecole de Journalisme de Paris, a créé à Fès, en 1933. Cet article ne serait qu’un extrait d’un rapport inédit que Mohamed Hassan Ouazzani a rédigé en juin 1935 pour être soumis au gouvernement…Lire le texte intégral

محمد حسن الوزاني وتكريس الهوية السياسية لحزب الشورى والاستقلال من خلال قراءة في الخطاب الذي ألقي في مؤتمر الحزب بفاس بتاريخ 19/20/21 شتنبر1959

د. محمد شقير

دكتور وباحث في العلوم السياسية

يمكن القول بان الزعيم محمد بلحسن الوزاني قد تفرد بمزايا خاصة في تأسيس و تأطير وتنظيم العمل السياسي . فمحمد بلحسن الوزاني ، لم يكن فقط منظرا سياسيا بل أيضا مؤطرا ومنظما سياسيا ، حيث تجلى ذلك في مشاركته المبكرة في احتجاجات ما سمي باللطيف التي تعرض فيها للجلد بفاس على غرار ما تعرض له كل من علال الفاسي وغيره من الزعماء الوطنيين الذين أطروا هذه التظاهرات بمعناها السياسي لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث للمغرب. انظر المقال كاملا

Le Rapport au Travail à l’aune de l’actuelle crise sanitaire mondiale

Mesdames, Messieurs

Pour sa deuxième visioconférence, le Centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la Démocratie et le Développement Humain a eu le plaisir d’accueillir Monsieur Mountasser FASSI-FIHRI, Dirigeant d’entreprise

le Jeudi 3 septembre 2020 à 17 h pour une visioconférence intitulée :

Le Rapport au Travail à l’aune de l’actuelle crise sanitaire mondiale

La séance a été modérée par Monsieur Hicham ZOUANAT, Président de la Commission Sociale de la CGEM et Dirigeant Ressources Humaines.

Ont participé également dans le débat, Maître Mahmoud HASSEN, Enseignant à la faculté de Droit de Tunis, et Monsieur Khalid LAHBABI, Directeur Ressources Humaines d’une Multinationale.

Nous vous remercions d’avoir suivi ladite visioconférence qui a été diffusée en direct sur notre chaîne YouTube et d’avoir participé au débat.

Avec nos meilleures salutations.

Le Rapport au Travail à l’aune de l’actuelle crise sanitaire mondiale

La crise sanitaire actuelle a radicalement bouleversé nos repères socio-économiques et a profondément changé nos représentations du monde. Au centre du lien social et source majeure de la création de richesse, le concept du travail a inévitablement et durement subi les conséquences de cette rupture.

Sommes-nous face à des effets durables ? Le monde du travail devra-t-il se réinventer ? A quels niveaux et de quelles façons : transformation des métiers et des compétences, reconsidération de la valeur-travail et de sa place dans nos vies, nouveaux modes de gouvernance, nouvelles organisations et nouvelles réglementations… ?

Mountasser FASSI-FIHRI

M. FASSI-FIHRI est dirigeant d’une entreprise dans le secteur des technologies de l’information et administrateur de plusieurs PME marocaines. Il est également consultant expert en organisation et gestion des risques.

Il a été président fondateur de la première association marocaine pour le Risk Management en 2008 et co-auteur d’un ouvrage collectif sur les Indicateurs et Tableaux de bord aux éditions AFNOR.

Mahmoud HASSEN

Khalid LAHBABI

Avec une formation initiale en ingénierie des systèmes automatiques à Montpellier, Khalid LAHBABI a intégré le secteur de l’industrie dans un environnement national puis multinational. ll a d’abord dirigé les activités techniques et la gestion des investissements dans un environnement interne et externe en pleine transformation. Très vite il ressent le besoin de se positionner en tant que Business Partner à travers le « People make the difference ». Après un passage par les bancs de l’ISCAE pour un cycle de formation en Gestion des Entreprises, il s’inscrit dans une démarche de recherche de la performance à travers la réussite individuelle et collective des membres d’une équipe. Ainsi son intérêt grandissant pour le Développement Personnel au profit du développement des organisations ne le fait pas hésiter à saisir l’opportunité de la Direction des Ressources Humaines de l’un des fleurons de l’industrie Marocaine. Ses challenges ont principalement porté sur la conduite du changement, l’implication des collaborateurs à travers un développement du Leadership, l’accompagnement des talents dans la conception et la mise en œuvre de leur projet de développement personnel.

Durant son parcours professionnel, il a obtenu plusieurs certifications en coaching professionnel. Ainsi, il intervient comme promoteur de Leadership, et accompagne des Managers et Dirigeants dans leur développement personnel, la conduite de leur projet professionnel ou la gestion d’une Problématique. Il dirige également des programmes de développement de leadership, anime des conférences internationales et nationales dans des thématiques liées à la Gestion des Ressources Humaines, Le Leadership, La Responsabilité Sociétale des Organisations et intervient en tant que praticien dans l’enseignement universitaire.

Hicham ZOUANAT

Hicham ZOUANAT est Directeur Régional des RH & Corporate Affairs pour le Maroc et la Mauritanie chez North Africa Bottling Company, (NABC);filial du Groupe Equatorial Coca-Cola Bottling Company, et qui le principal embouteilleur de la Compagnie Coca-Cola en Afrique.

Il compte à son actif plus de vingt huit années d’expérience dans le Management des Ressources Humaines aussi bien dans des Groupes Nationaux (Groupe OCP, SAMIR), que dans des Multinationales telles que Nexans, Danone & Equatorial Coca-Cola Bottling Company, et qui sont spécialisées principalement en FMCG (Produits de grandes consommations).

Il a débuté sa carrière chez le Groupe OCP en 1993 entant que HR Manager, puis promu entant que DRH chez Nexans Maroc.

En 2006 il rejoint le Groupe Centrale Laitière – Groupe ONA/SNI entant que DRH des filiales du pôle Agroalimentaire (Centrale Laitière, Fromageries de Doukkala, Sotherma & Lais plus) avant d’être promu en 2013, entant que Vice Président RH pour les filiales de Danone au Maroc (Dairy, Baby food & Water).

En 2016 Il rejoint North Africa Bottling Compagnie, en tant que Directeur Exécutif RH Régional (Maroc & Mauritanie) & Directeur Communication & Relations Publiques ; poste qu’il occupe jusqu’à ce jour.

Hicham ZOUANAT est titulaire d’un Exécutif MBA de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l’EHTP, il est également titulaire du diplôme du Cycle supérieur de Gestion de l’ISCAE et d’un Mastère en Management Stratégique des Ressources Humaines de l’Université de Tours et l’EDHEC.

Il a également suivi le Cycle de Management RH & RSE de l’ESCP.

Hicham ZOUANAT est actuellement Président de la Commission Sociale de la CGEM , et à ce titre il est Administrateur à la CGEM et également Membre du Conseil d’Administration de la CNSS et des organes de son CA : CAR (Comité d’Audit et des Risques) et du CEG (Comité d’Etude et de Gestion).

Il est Past Président de l’AGEF,, FMRH et de l’AFDIP et Membre Fondateur & Vice Président de l’Institut de l’Audit Social Maroc (IMAS)

Il est Past Président de la Confédération Africaines des RH & Membre du Comité Exécutif de la Fédération Mondiale des Associations des RH (WFPMA )

Il est Co -Auteurs de terroirs livres en GRH (dont Tous Talentueux) & Auteur de plusieurs articles en RH dans des revues RH spécialisées.